今日は、とても元気なお花、手のかからないお花を2種。

上は、ヒメヒオウギ。

下は、エニシダ。

どちらもほぼ雑草の如く手のかからないお花です。

漢字で書くと

ヒメヒオウギ 姫檜扇

エニシダ 金雀枝

グッとお茶花らしくなります👌

一服のお茶に 心をこめて

今日は、とても元気なお花、手のかからないお花を2種。

上は、ヒメヒオウギ。

下は、エニシダ。

どちらもほぼ雑草の如く手のかからないお花です。

漢字で書くと

ヒメヒオウギ 姫檜扇

エニシダ 金雀枝

グッとお茶花らしくなります👌

風薫る季節、心新たに風炉のお稽古を!

と思い、しつらえなどを工夫しつつ準備をしておりましたが、コロナ禍収まらず、やはり安全最優先に考え、やむを得ずお休みにさせていただきました。

でも、お花は休みなく、5月に合わせていろいろと元気に咲き始めました。

せめて茶花のご紹介で、少しでも心の癒しになっていただけたら嬉しいです。

今回は、【三】のつく花で

三時草

三時ごろ満開になるという事で、この名前がつけられたそうです。

多肉植物です。

【三寸あやめ】

別名ちょぼあやめ。

丈の低い、小さめのあやめですが、他のあやめと違い、乾燥にも強いので、とても育てやすいあやめです。

5月、風薫る季節になると、風炉の草花が待ちかねていたかのように次々と咲き始めます。

上から、杜若(かきつばた)、オダマキ、鯛釣り草、クレマチス、つゆ草

これからも、一路庵庭の茶花をご紹介していきたいと思います。

一路庵庭の大山蓮華が見事に咲いています。

庭に立ち込める艶やかで甘い香りに、時を忘れてしまいます。

大峰山にも群生しているそうですが、この甘い香りは、煩悩を断ち切り修行に向かう僧をも魅了していたのでしょうか。

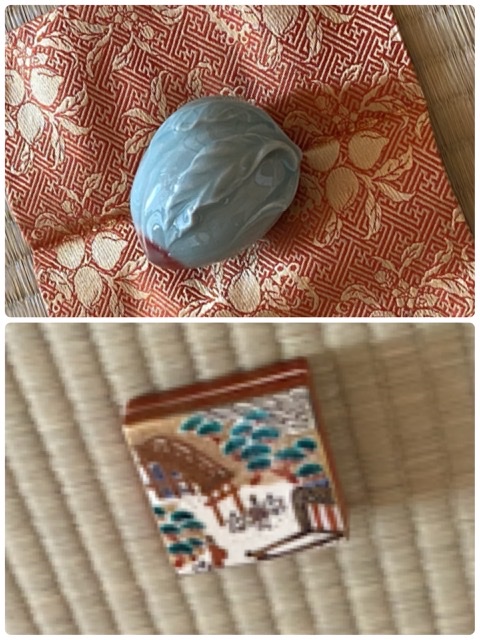

コロナ禍で、外でのお茶会には参加できませんが、お稽古の時間内に、内うちでのミニ茶会を行いました。

テーマは【旅】

【関 南北東西活路通】

今は関所を越すが如く、通り抜けるのが困難ですが、

越した先には、東西南北自由におもむく活路が通じている

と信じてこのお軸を掛けました。

お棚は、利休が小田原攻めに持っていったと言われる【旅箪笥】、花入は、【旅枕】

そして、お茶碗は、様々なところに旅行に行った気分で。

春の穏やかな日々、お茶室の中で、旅の癒しを感じる事ができました。

春になると、お道具もはんなり華やかに。

右上、蛤の蓋置、右下蛤の干菓子盆。

桃の節句にちなんで。

3月のお稽古をアップしないまま、4月に💦💦

3月は、1、2週は奥伝のお稽古、そして、3週目は釣り釜。

静かに揺れる釣り釜に、春の風情を感じます。

炭点前は、少し難しく。

お香合の拝見も楽しみのひとつ。

型物番付 西前頭筆頭の桃香合と、色紙香合。

どちらも、3月桃の節句にちなんで。

今年は、山芍薬が早くも咲きました。

桜も花吹雪に。

今年は駆け足ですね。

風炉の花がいろいろと咲いてきました。

奥伝のお稽古の時は、いつも加えて陰と陽の勉強も致します。

ちょうど奈良・二月堂はお水取り。

太極の根源である陰と陽2つの要素、

そしてお水取りは陰の水と陽の火が使われる、厳か、かつダイナミックな行事。

天平時代から約1270年1度も欠かす事なく続けられているとの事。

今年は参拝はかなり控える様にされているみたいですが、その分、配信などで家にいながら参拝させていただける時代が来るとは、お釈迦様もびっくりされているかもしれません💦💦

奥伝のお稽古は、静かに自分と、そして時と向かい合う事ができる大切な時間です。

春、先駆けて咲く梅も散り始め、さまざまな草花が芽吹いてきました。

庭の小手毬はもう少し先になりそうですが、お花束やお着物で、季節の先取りを🌸